À l’instar de Nerval, Van Gogh signa d’une empreinte le seuil de son évasion

Le vélo est si habituel en Hollande que s’identifier à un promeneur cycliste apparaissant sur une vieille carte postale n’a pas paru tellement étrange à Mr Wouter van der Veen, directeur scientifique de l’Institut Van Gogh d’Amsterdam. En avril dernier, profitant du confinement il plongea son regard dans le cliché à peine jauni de la carte éditée au début du XXe siècle et mit ainsi pied à terre rue Daubigny, à Auvers-sur-Oise.

Il regardait son smart phone, surpris par l’évidente similitude entre les racines émergeant du talus et le dernier tableau peint par Van Gogh à quelques heures de sa mort.

Quand j’ai reconnu le grand tronc, caché sous du lierre, avec ses racines découvertes, j’ai eu un sentiment étrange. J’étais le premier à mettre mes pas dans ceux de Van Gogh, peignant son dernier tableau. Des touches de jaune y sont caractéristiques de la lumière de fin d’après-midi. Il a dû rapporter sa grande toile à l’auberge, avant de ressortir pour se donner la mort…

« Chaque fleur est une âme à la nature éclose… »

Van Gogh imprimait sur la toile la vivacité des mouvements que la vie suggère… derrière la vie ! Ce que proclama Lamartine avec passion :

“Car dans l’isolement, mon âme qui déborde

De ce besoin d’aimer, sa vie et son tourment,

Au monde végétal s’unit par sentiment ;

Et si Dieu réduisait les plantes en poussière,

J’embrasserais le sol et j’aimerais la pierre !…“

(Alphonse de Lamartine, Jocelyn, “La chute d’un Ange“,

Valneige, 9 novembre 1800, un soir d’hiver)

Car la couleur d’une fleur n’est pas la sienne mais bien celle que la fleur rejette : la couler exprimée. Le terme “ex-pression“ définissant précisément la motivation de l’œuvre artistique : offrir à l’amateur d’art le retour enrichi par l’artiste de ce qui l’a inspiré. C’est donc bien cette couleur intérieure jaillissante que peignait l’immense Van Gogh dans son dernier refuge d’Auvers-sur-Oise.

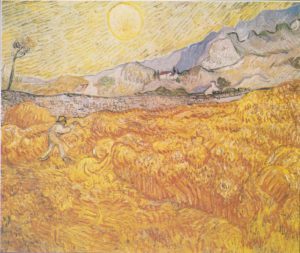

Par exemple, dans ce Champ de blé aux iris révèle-t-il cette même expression de la vie que Nerval traduisit dans ses Vers Dorés (1845) :

Il s’en alla disant : « Pourquoi suis-je venu ? » (Nerval)

Racine (Dictionnaire Littré, édition de 1873) : « partie inférieure d’un végétal plongée le plus ordinairement dans la terre, qui croît toujours en sens contraire de la tige et sert tant à fixer la plante au sol qu’à pomper sa nourriture ».

Noueuses, ridées par l’effort, ces racines rechignent à devenir le fût des arbres, libéré, qui en jaillit pourtant à l’appel du bleu du ciel.

Surgies dans le silence pétrifié de la pente abrupte du talus…

Tourmentées, au-dessus du sol qui les enfante…

Assaillies en pleine lumière par les lois qui régissent le monde terrestre…

Submergées par l’angoisse, jusqu’à hésiter de poursuivre leur existence à l’air libre…

Déjà, au fil de l’année 1889, les nœuds de la vie puissamment inscrits ici dans le tronc des arbres surgissaient dans Les Paveurs (Phillips Gallery, Washington), Lilas (Musée de l’Ermitage, Saint-Pétersbourg) ou plus encore La Nuit Étoilée (Museum of Modern Art, New York). Jusqu’au Champ de blé aux corbeaux (Musée Van Gogh, Amsterdam) peint quelques jours avant sa mort. Retour fatidique des tourments sur ces paysages auparavant embrasés de vie —tel le Champ de blé au faucheur— annonciateurs de la moisson finale. Celle, bien sûr, de la Grande Faucheuse.

Les bouquets de tournesols sont dorénavant vaincus. S’y substituent les irisations bourdonnantes autour de son autoportrait au chapeau de feutre qui révèlent cet au-delà défini fraternellement par Bérence citant Ballanche : « Il a le somnambulisme du génie qui voit au travers des enveloppes extérieures », qui ajoutait, lucide : « Les êtres se sont retirés dans leurs essences. De nouveau, l’idée contemple l’idée« .

Au pied des racines de la rue Daubigny, à Auvers-sur-Oise, la mort… « un peu profond ruisseau » :

De Gérard de Nerval, un sou pour qui « entend le Bien »…

Comme un reflet dans notre monde réel de l’obole qu’exigera Charon : ce sou que Nerval, de la pointe de son canif, avait gravé d’une croix.

À la différence des exégètes, Roger Mazelier ne s’était pas attardé sur la signification du petit mot adressé par Nerval à sa tante, Mme Labrunie, qui le reçut comme prévu le lendemain, 25 janvier 1855 : « Ne m’attends pas ce soir, car la nuit sera noire et blanche« .

Il faisait dix-huit degrés au-dessous de zéro et le damier aurait pu laisser encore la partie ouverte avant l’échec au Roi… si ce n’était le sou remis le même jour 25 janvier au domestique de son ami Joseph Méry, absent lors de son passage : « Vous donnerez cela à votre maître quand il sera rentré ».

Le signe était signature de pacte. Roger Mazelier le savait. Nul besoin de l’écrire : ni dans son volume « Chronogrammes et cabale chez les troubadours et l’archiprêtre de Hita » (paru aux éditions de Poliphile en 1987) destiné à éclairer le lecteur sur le creuset spirituel de la tradition à laquelle s’abreuva le catharisme, ni dans son second ouvrage « Nerval ou l’humour divin » qui en révéla le cheminement (chez un autre éditeur, les éditions Les Trois R, en 1995) : ce fut un message personnel qu’il me remit —à l’ombre du pin boule du Chemin de Lanusse, en la Ville Rose—, au cours d’une de nos conversations du mercredi, celle-ci nous ayant transportés devant la porte fermée du logis à la nuit, rue de la Vieille Lanterne.

À veille de passer le « peu profond ruisseau », l’Inconsolé usait du signe millénaire annonçant l’évasion du « monde impur ».

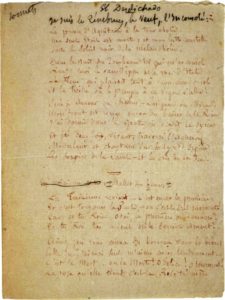

Griffonné plus qu’écrit tant la plume de Nerval, en fin de ce texte intitulé Rêverie de Charles VI, Fragment, se fit nerveuse à l’extrême jusqu’au trop plein d’encre :

Il semble que Dieu dise à mon âme souffrante :

Quitte le monde impur, la foule indifférente,

Suis d’un pas assuré cette route qui luit,

Et — viens à moy, mon fils… et — n’attends pas la Nuit !!!

(transcription fidèle au manuscrit original)

Gérard de Nerval que Bérence choisit comme fil de trame au long de ses deux volumes “La grandeur spirituelle du XIXe français“ (Fred Bérence, éditions La Colombe, 1958-59), rappelant : « En face de la vague noire qui menaçait, et finit par emporter Nerval, Baudelaire et tant d’autres moins illustres, Charles Nodier, comme Mallarmé, fut sauvé par l’amour constant de créatures d’élite qui formèrent autour de lui un barrage protecteur » (p. 169, vol. I). Barrage protecteur que Nerval avait toujours veillé à éloigner afin d’éviter que sa liberté en son monde, essentielle, n’en pâtisse.

Pourtant seul « ce barrage (lui aurait) permit de lutter contre les démons qui l’entouraient, de les reléguer dans ses œuvres… de prendre conscience de son Moi supérieur… Mais sa raison dont naît le choix ne le lui permettait plus ».

Et Bérence de poursuivre (p. 108, vol. II) : « Pas de Moi, pas d’identité : mais vase précieux, instrument inconscient, Nerval le fut et ne le fut cependant pas. Jamais il n’eut cette allégresse hardie qui balaie les objections …. Traducteur de ce Faust, dont le sens profond est de nous montrer l’identité du Moi à travers les manifestations du double, il ne put renoncer à la drogue, à l’alcool qui conduisent à la négation du Moi ».

L’identité du Moi à travers les manifestations du double : le chevalier d’Ingmar Bergman jouant aux échecs avec la mort —dans son admirable film-épopée Le Septième Sceau (1957)— rappela à Bérence que Nerval « précise avec une netteté qui aurait pu le sauver, le sens de la lutte : « n’avais-je pas été frappé de l’histoire de ce chevalier qui combattit une nuit dans une forêt contre un inconnu qui était lui-même ? »… Pourtant, c’est « avec un joli persiflage qu’il avait composé son Épitaphe » :

Il a vécu tantôt gai comme un sansonnet,

Tour à tour amoureux insoucieux et tendre

Tantôt sombre et rêveur comme un triste Clitandre.

Un jour il entendit qu’à sa porte on sonnait.C’était la Mort ! Alors il la pria d’attendre

Qu’il eût posé le point à son dernier sonnet ;

Et puis sans s’émouvoir, il s’en alla s’étendre

Au fond du coffre froid où son corps frissonnait.Il était paresseux, à ce que dit l’histoire,

Il laissait trop sécher l’encre dans l’écritoire.

Il voulait tout savoir mais il n’a rien connu.Et quand vint le moment où, las de cette vie,

Un soir d’hiver, enfin l’âme lui fut ravie,

Il s’en alla disant : « Pourquoi suis-je venu ? »

(Recueil, Poésies diverses)

« Dans la Nuit du Tombeau toi qui m’as consolé… »

Gérard de Nerval avait signé son départ d’un sou gravé d’une croix, par évidence à branches égales.

Loin, si loin du sou révélateur des hésitations de Beethoven à décliner son choix comme l’exprime la fin sans fin de ses œuvres : devenu sourd, pétrissant l’harmonie au prodige des sons bouillonnant dans sa tête. En revanche, Nerval —tel Goya, sourd lui-même—, vibrait dans ses heures de lucidité raisonnée de tout ce que le tréfonds obscur entraîne de confusions et d’échappées belles : il prépara son départ en saluant tous ses amis dans cette soirée d’hiver glacial.

« On a dit que sa mort avait été un suicide rituel. Il n’est pas impossible que, dans l’inconscience de l’ivresse, l’esprit qui nie toujours lui ait suggéré cette issue à laquelle il songeait depuis longtemps. » (Bérence, op. cit.).

Porte le Soleil noir de la Melancholie.

Les Filles du feu, El Desdichado, 1854 (transcription fidèle au manuscrit original)

Dans une poche de son habit noir furent retrouvés le manuscrit de la seconde partie d’Aurélia alors inédite, et un carnet contenant la suite du Rêve avec cette phrase :

« Tout est dans la fin. »

❖ ❖ ❖